「スマートホーム」という言葉が広く浸透し、音声アシスタントや遠隔操作デバイスが一般家庭に普及し始めた今──

不動産業界にとっても、それは“差別化のための選択肢”ではなく、“選ばれる物件の前提条件”となりつつあります。

しかし、ただトレンドに乗るだけでは十分とは言えません。

導入する側として本当に知っておくべきなのは、「どんなスマートホーム機器が、どれだけの人に、どう使われているか?」という“実態”です。

たとえば、

- 入居者は音声操作に何を期待しているのか?

- スマート家電はどこまで必要なのか?

- セキュリティ機能や遠隔制御は、どの層に刺さるのか?

こうした問いに対する“定量的な答え”がなければ、せっかくのスマート設備も空振りになりかねません。

本記事では、全国300名のスマートホーム利用者を対象に実施された調査データをもとに、

スマートデバイスの実際の使用率・組み合わせ・生活者のパターンを読み解き、

不動産オーナーや管理者が物件設計や設備投資の意思決定に活かせる“リアルな示唆”をお届けします。

単なるガジェット導入ではなく、選ばれる住宅の設計戦略としてのスマートホーム活用──

その実践に向けた第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。

本記事は、

「スマートホーム利用者の実態と未来戦略」ー全国300人アンケート調査・2025年版

レポートに基づき作成しています※スマートホームナビ作成

第1章|利用実態データの全体像

──人気カテゴリと“選ばれない機器”から見えてくる導入優先度

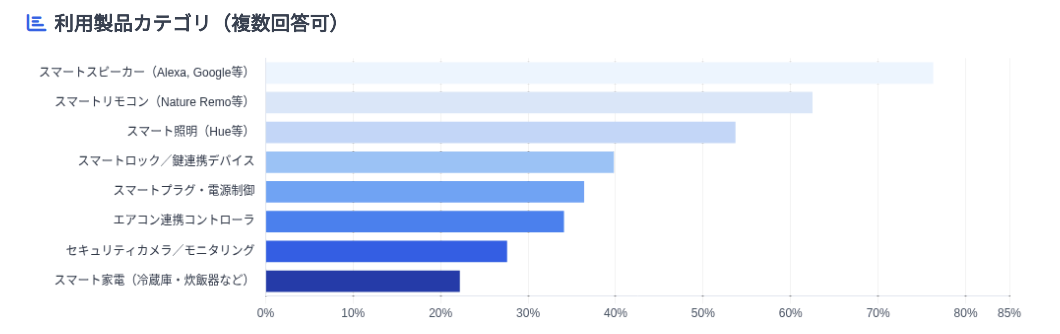

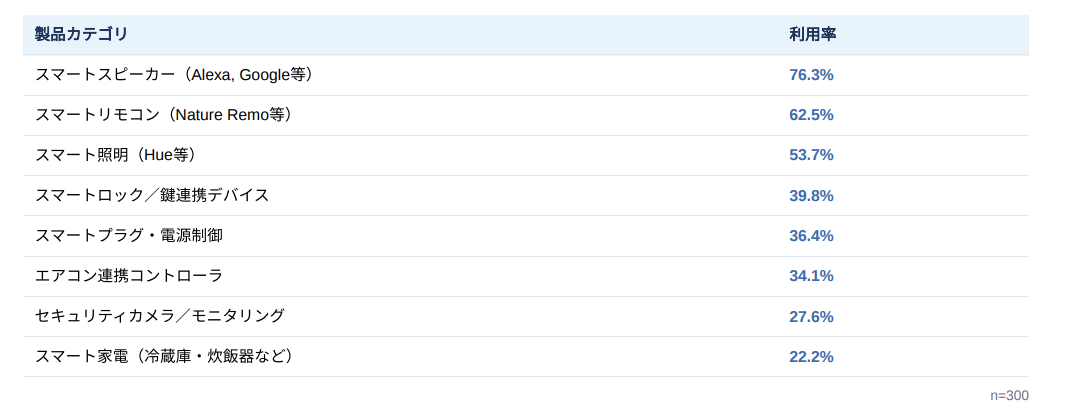

全国のスマートホーム利用者300人を対象に実施された調査からは、住宅内でどのような機器が実際に導入され、日常的に活用されているのかが明確に浮かび上がりました。スマートホームというと一括りにされがちですが、その中でも実際に「選ばれている製品」と「導入が進まない製品」には、明確な差があります。

● 利用率トップは「スマートスピーカー」──家庭内IoTの“起点”

最も多くの家庭で使われているのは、Amazon Echo や Google Nest に代表されるスマートスピーカーで、実に76.3%の利用率を記録しています。音声操作による照明・家電の操作や、天気・スケジュール通知といった利便性が広く受け入れられており、今やスマートホーム導入の“入口”とも言える存在です。

● スマートリモコン・照明が続く:生活導線への直結が鍵

2位と3位には「スマートリモコン(Nature Remo など)」62.5%、「スマート照明(Hue 等)」53.7%が続きます。特に、スマートリモコンは既存家電をそのまま“スマート化”できる手軽さが評価され、賃貸住宅でも高い導入実績があります。

これらは「毎日手を触れる生活機器」に直結しており、利便性の体感が得やすいため導入満足度も高い傾向にあります。

● スマートロックや電源制御も4割前後

4位「スマートロック/建具連携デバイス」(39.8%)、5位「スマートプラグ・電源制御」(36.4%)と続き、物理的な安全性や電力コントロールも徐々に支持を伸ばしています。特にスマートロックは「鍵の締め忘れ防止」「家族とのシェア」など、単身者〜ファミリーまで広く需要があります。

一方で、これらの製品は「設置・初期設定のハードル」や「スマホアプリ連携の習熟度」によって導入の壁を感じる層も存在します。

● セキュリティカメラ/エアコン連動/スマート家電は2〜3割台

6位以降は「エアコン連動コントローラー」(34.1%)、「セキュリティカメラ/モニタリング」(27.6%)、「スマート家電(冷蔵庫・炊飯器など)」(22.2%)と、やや導入率が下がります。

ここで注目すべきは、「スマート家電」の低さです。高機能な製品が増えてきた一方で、

- 高価格帯で手が出しづらい

- アプリが複雑で使いこなせない

- 実際の利便性に懐疑的なユーザーが多い

といった要因が重なり、“あったら便利”ではあるが“必須ではない”カテゴリと見なされている実情が浮かび上がります。

✅ 導入優先度を左右するのは、「操作の起点」「生活動線」「初期体験」

以上の利用率データから読み取れるのは、スマートホーム機器導入における共通原則です。

| 優先される要素 | 該当カテゴリ例 |

| 操作の起点(音声・アプリ) | スマートスピーカー、リモコン |

| 生活導線との接続性 | 照明、電源制御、エアコン |

| 即効性ある効果 | 自動ON/OFF、リモート操作 |

| 導入・設定のしやすさ | 後付け型、工事不要型 |

この原則に則って製品選定・設備導入を進めることが、入居者満足度と導入ROI(費用対効果)を高める最短ルートとなります。

第2章|組み合わせパターンで見る実際の使われ方

──音声 × 遠隔 × 自動化が生む“実感できるスマート体験”

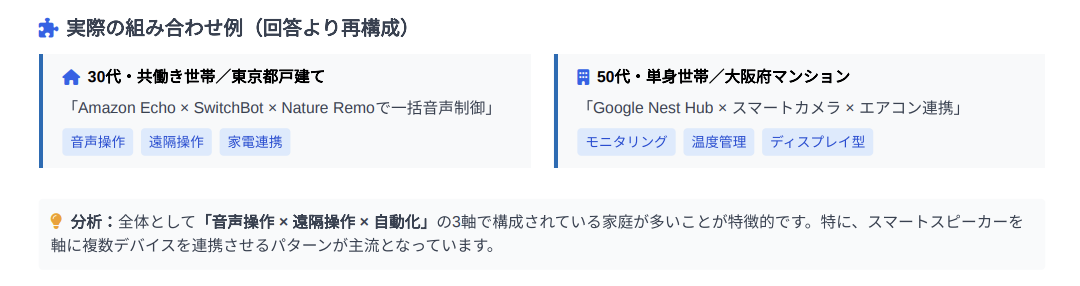

単体デバイスの利用率も重要な指標ですが、より本質的なのは「どの製品が、どのように組み合わされて使われているか?」という点です。

実際、調査対象者の家庭では複数のスマートデバイスを連携させた“パターン利用”が主流になりつつあります。

ここでは、典型的な2つの導入パターンをもとに、実際の活用事例とその背景を掘り下げます。

● パターン①:音声操作 × リモート制御 × 自動化

30代・共働き世帯/東京郊外の戸建て住宅

導入機器:

- Amazon Echo(音声操作)

- SwitchBot(カーテン・電源操作)

- Nature Remo(エアコン・テレビの遠隔制御)

特徴:

- 「おはよう」と話しかけるだけで、照明・カーテン・エアコンが同時に作動

- 外出先からアプリで室温調整し、帰宅時には快適な室内環境

- リモコンが不要になり、子育て中でも直感的に操作可能

このような構成は、“時間のない生活者”に対して、ストレスフリーな環境を提供しています。

特に音声操作を起点とした一括制御は、初めてのスマートホーム体験でも「便利さ」を即座に実感しやすい組み合わせです。

● パターン②:見守り × 温度管理 × ディスプレイ連携

50代・単身世帯/大阪市内マンション

導入機器:

- Google Nest Hub(画面付きスマートスピーカー)

- スマートカメラ(室内モニタリング)

- スマートエアコン連携デバイス

特徴:

- 外出先から自宅の様子を映像で確認できる「見守り」需要

- エアコンの遠隔制御で、ペットや観葉植物の環境維持にも活用

- Nest Hubのディスプレイで天気・ニュース・家電状況を一目で把握

このような構成は、安心・省エネ・可視化を同時に実現した例です。特に単身世帯や高齢者層では、「自宅の状態を常に確認できる」という点が大きな安心感をもたらしています。

🔍 分析:使われる構成は「3点セット」が基本

多くの家庭で見られた傾向として、スマートホームの基本構成は以下の3要素で成り立っています:

| 要素 | 機能 | 代表製品例 |

| 音声操作 | 家電の起動・照明の点灯など | Amazon Echo/Google Nest Hub |

| 遠隔操作 | エアコン・テレビ・カーテンの制御 | Nature Remo/SwitchBot Hub |

| 自動化 | タイマー・条件連動による動作 | スマートプラグ/センサー連携機器 |

この「音声 × 遠隔 × 自動化」の3点セットは、スマートホームの中でも最も体感価値が高い組み合わせであり、

導入した家庭では「日常の快適性が大きく変わった」という声が多く見られました。

第3章|世代・世帯構成別に見る利用傾向とニーズ別設計戦略

──“誰にとってのスマート”かを見誤るな

スマートホームの利用傾向は、年齢や家族構成によって大きく変わります。

「便利そうだから導入する」ではなく、「どの層が、何に価値を感じて導入するのか」という視点が、不動産オーナー・管理会社にとって極めて重要です。

調査結果と組み合わせた事例から、以下の3つの主要パターンに分類し、それぞれに最適な導入戦略を解説します。

● 1. 共働き・子育て世帯(30〜40代)

主なニーズ:時短・育児サポート・一括制御

- 朝のルーティンを音声で完結したい(例:「おはよう」で照明・カーテン・天気予報が一斉作動)

- 子どものお迎え中に、エアコンや照明を事前にONにしたい

- スマホでの操作よりも“声だけ”の操作を重視

導入推奨構成:

- スマートスピーカー(音声操作)

- スマートリモコン(遠隔制御)

- スマート照明・プラグ(自動ON/OFF)

戦略ポイント:

生活導線に“溶け込ませる”設計が鍵。生活のストレスポイントをスマート化で解決する提案が効果的。

📍合わせてご覧ください↓

【共働き夫婦におすすめ】導入してよかったスマート家電ランキングTOP5|時短・分担・安心が変わる!

● 2. 単身者(20〜50代)

主なニーズ:空間の最適化・セキュリティ・趣味的体験

- スマホで帰宅前に冷暖房を操作したい

- 外出中に室内の様子をカメラで確認したい(防犯/ペット)

- 音楽・照明・映像などエンタメ連携にこだわりたい

導入推奨構成:

- スマートエアコンコントローラ

- 室内カメラ(スマートモニタリング)

- Hue照明+音声アシスタント連携

戦略ポイント:

「体験性」に訴求。とくに都市部のワンルームなどでは、空間価値 × テクノロジーを掛け合わせたブランディングが有効。

📍合わせてご覧ください

【一人暮らしに最適】スマートホーム活用ベスト5|防犯・省エネ・快適さを1人で全部こなす方法

● 3. 高齢者・親との同居世帯

主なニーズ:見守り・安全性・習慣補助

- 離れて暮らす家族が、異常を検知して通知を受け取れる

- 就寝・起床に合わせて照明やエアコンを自動制御

- 毎日決まった時間にアラートや声かけがあると安心

導入推奨構成:

- モーションセンサー+通知デバイス

- タイマー付きスマートプラグ

- ディスプレイ付きスマートスピーカー(Nest Hubなど)

戦略ポイント:

本人の操作が難しいケースを想定し、“パッシブ設計”が前提。リモート操作・通知を家族と共有できる設計が重要。

📍合わせてご覧ください

高齢者におすすめのスマートホーム機能ランキングTOP5|親の安心と見守りに最適なIoT家電とは?

✅ 導入前の「ターゲット定義」がROIを左右する

物件へのスマートホーム導入を考える際、誰に住んでほしいか?という視点を持つことで、設備の選定が格段に最適化されます。

- 都心単身者向けなら「見た目・使い勝手」

- ファミリー住宅なら「生活効率・育児補助」

- 高齢者対応住宅なら「見守り・安全性」

これらを踏まえて設計・施工・販促を進めることが、“入居され続ける物件”をつくる要点です。

第4章|不動産オーナー・管理者が導入すべき“スマート構成”の最適解

──「高機能」ではなく「高納得」を目指す

スマートホーム機器を導入するうえで、不動産オーナーや管理者が最も注意すべきは、「ハイスペック化」ではありません。

むしろ、入居者のライフスタイルや物件特性に合った“納得感のある構成”を、過不足なく設計することが鍵です。

ここでは、調査結果をもとに、「導入して満足度が高い」構成と、「不要だった/使われなかった」設備を分けて解説します。

● 導入すべき“3点セット”の鉄板構成

多くの入居者が「使って便利」と感じたのは、以下のシンプルな組み合わせです:

| 項目 | 製品例 | 目的 |

| スマートスピーカー | Amazon Echo/Nest Mini | 音声起点の一括操作 |

| スマートリモコン | Nature Remo | エアコン・テレビ遠隔制御 |

| スマート照明 | Hue/アイリスオーヤマ等 | タイマー・音声でON/OFF |

この構成は、賃貸・戸建て・高齢者住宅などあらゆる物件で活用可能な“最低限かつ十分な構成”といえます。

導入コスト目安:2.5万〜4万円/戸(2025年時点)

● 高額スマート機器の落とし穴:過剰設計に注意

一方で、以下のような機器は「導入したが使われなかった」「トラブルや問い合わせが多かった」という声も目立ちます:

| 製品 | 注意点 |

| スマート冷蔵庫・家電 | アプリ操作が煩雑/価格に見合った効果が薄い |

| 埋込式スマートセキュリティ | 工事・撤去が困難/転用性が低い |

| AIカメラ連動機器 | プライバシー懸念/高齢層からの抵抗 |

高価格な設備ほど、入居者にとっての「使いこなせるか?」「価値が見えるか?」という心理的ハードルが高くなるため、慎重な導入判断が求められます。

● 導入を成功させる“3つの支援設計”

導入効果を最大化するには、機器そのものだけでなく、周辺のサポート設計も不可欠です。

- 初期ガイドの設置

→「これだけ読めば使える」リーフレットやQR動画説明を用意 - プレ設定済み出荷(プリインストール)

→ 初期Wi-Fi設定やアカウント設定を済ませておくことで定着率が向上 - 入居時の体験デモ

→ 内見時に「おはようでカーテンが開く」体験ができると訴求力倍増

✅ 実用性 × コスト効率 × 汎用性 のバランスで設計せよ

スマートホームは、家電ではなく住宅価値を高めるインフラの1つとして扱う時代に突入しています。

不動産オーナー・管理者としては、以下の3条件を軸に判断すると導入判断がブレません:

| 判断軸 | 内容例 |

| 実用性 | 音声操作、照明自動化、遠隔ON/OFF等 |

| コスト効率 | 1戸あたり5万円以内での導入が理想 |

| 汎用性 | 入居者が交代しても使いまわせる・撤去可 |

「高いから良い」ではなく、「毎日使ってもらえる」構成こそが、真にROI(投資対効果)の高いスマートホーム設計なのです。

📍合わせてご覧ください

【家賃+1,000円でも選ばれる部屋】ースマートホーム賃貸が「確実に高く貸せる」って知ってましたか?

第5章|スマートホームの未来と不動産における展望と備え

──“設備投資”ではなく“価値投資”としての視点を持て

スマートホーム市場は、すでに一部のガジェット好きによる趣味の世界を越え、住環境の新しい“標準”として形成されつつあります。

特に不動産業界にとっては、入居者ニーズを満たすだけでなく、物件価値の維持・向上・差別化を実現する切り札になり得る存在です。

ここでは、スマートホームの未来と、それに対する不動産側の“先回り戦略”を展望します。

● スマートホームは「設備のひとつ」から「体験設計」へ

今後は、ただのIoT家電導入ではなく、「暮らしの体験設計」という形でスマートホームは再定義されていきます。

| 過去の導入理由 | これから重視される価値 |

| ハンズフリーで操作できる | 家族との生活リズムに沿う環境を“自動で整える” |

| 外出中にエアコンをつけられる | 温湿度・日射・在宅状況に応じて“環境が最適化される” |

| カメラで防犯できる | 家族の安全状態やペットの様子を“感情的に把握できる” |

このように、「機能ベースから感情価値ベースへ」と移行していく流れが顕著になっていきます。

● 法制度・エネルギー政策とも連動するスマート化

また、スマートホームは住宅政策や環境施策とも密接に関係しています。

- ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)推進政策により、エネルギー制御機能のある住設機器が推奨対象に

- 国交省・環境省連携による「スマートライフ推進枠組み」により、税制・補助金も一部整備

- 災害時のレジリエンス対応住宅として、スマート通知・遠隔操作が災害弱者保護の観点で注目

これらの制度面での支援・誘導策が、今後ますます“スマート化を前提とする家づくり”を加速させていくでしょう。

● 不動産業者が今“備えるべき”3つの視点

今後の展開を見越して、オーナー・管理会社が注目すべきキーポイントは以下の3点です:

1. 「導入できる物件」から「選ばれる物件」へ

→スマート設備の有無が「内見の比較項目」として認識されつつある。

→特に都市部ワンルーム/ファミリー物件では差別化効果が大きい。

2. 「標準設備化」の準備

→エアコン・照明に続く第3の標準設備として、スマートデバイス(音声・リモコン)は今後「ついてて当たり前」に。

→その前提で初期コストをどう組み込むかの設計が重要。

3. パートナー選定と“運用型設備”へのシフト

→設置して終わりではなく、「維持・更新・サポート」が必要な設備になる。

→ハードメーカー/通信事業者/管理代行会社との連携戦略がカギ。

結論|数字よりも“暮らしに根ざす体験”を生む設計を

スマートホームは、もはや一過性のトレンドではありません。

「物件の魅力を高める装飾品」ではなく、「暮らしの質を底上げする基盤」として、入居者からの評価基準に組み込まれています。

その導入判断は──

- 表面的な“高利回り”ではなく、

- 導入後の“使用率・継続率・生活定着度”で測るべきです。

これからの不動産運用は、「テクノロジーの導入」ではなく「体験の設計」。

そしてその体験が、入居率・長期滞在・紹介率といった数値的リターンへと直結する時代が、もうすぐそこに来ています。