スマートホームは“便利な未来”をもたらす存在として期待を集めています。

音声操作、遠隔制御、自動化──その革新性は確かに魅力的で、多くの家庭に普及が進んでいます。

しかし、その一方で「思ったより使いにくかった」「結局リモコンに戻った」といった“導入後の不満の声”も無視できない現実として浮かび上がってきました。

2025年の調査によれば、スマートホーム製品を導入したユーザーの約17.6%が何らかの不満を抱えており、その多くは機能そのものではなく“使い勝手”に関するものです。

- 音声が反応しない

- アプリが複雑すぎる

- Wi-Fiが不安定で動作しない

- 家族全体で使う設計になっていない

──こうした「小さなつまずき」は、やがて“非利用化”や“機器放置”へとつながり、最悪の場合は返品・買い控えにも発展してしまいます。

本記事では、実際の不満ランキングやユーザーの声をもとに、スマートホームの“使いにくさ”の正体を可視化し、メーカー・不動産事業者・導入支援者がとるべき今後のアクションを明らかにしていきます。

本記事は、

「スマートホーム利用者の実態と未来戦略」ー全国300人アンケート調査・2025年版

レポートに基づき作成しています※スマートホームナビ作成

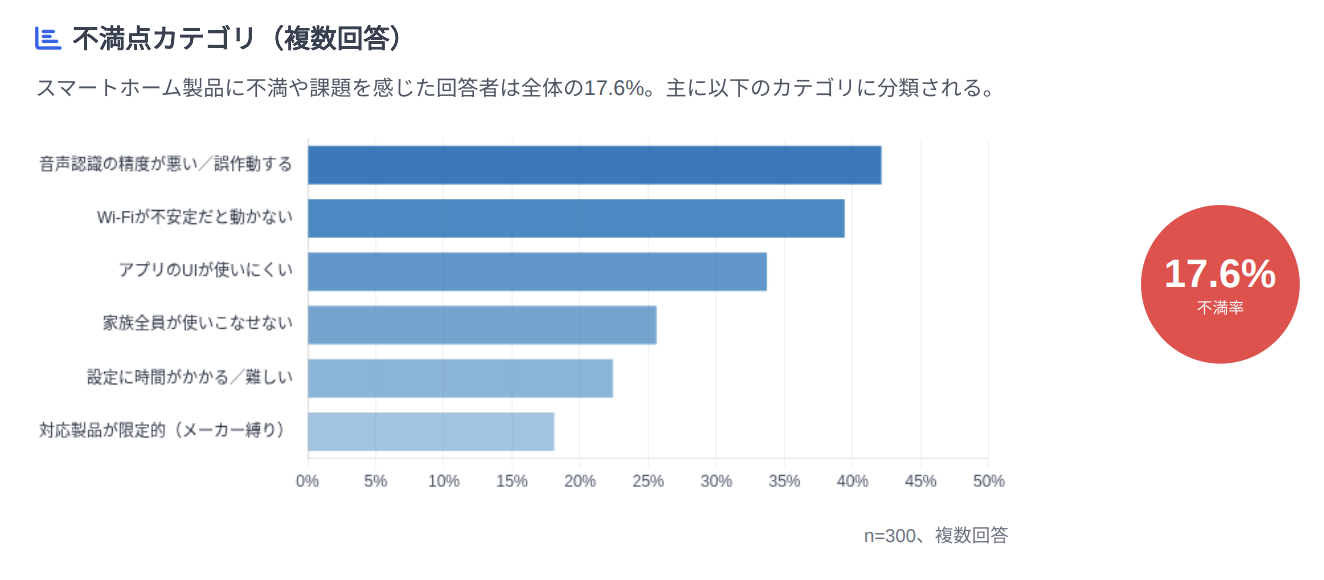

第1章|不満の実態:利用者の17.6%が感じた“ギャップ”

スマートホームの導入後、「期待していた便利さが感じられなかった」「使いこなせなかった」という声は少なくありません。

実際、300人の利用者を対象とした調査では、全体の17.6%が導入後に“何らかの不満”を感じていることが判明しました。

主な不満点(複数回答/出典:2025年調査)

データに見る共通傾向

この結果から読み取れるのは、技術的な機能不足よりも、

「使い方」「設定」「操作の手軽さ」に不満が集中しているという事実です。

特に、音声認識やネットワーク、アプリなど、スマートホームの中核となる操作インターフェースがストレスの原因になっている点は注目すべきです。

ストレスが生む「非利用化」の連鎖

このような不満は、単に「ちょっと使いづらい」という話で終わりません。

以下のような悪循環を引き起こす恐れがあります。

- 導入後すぐにつまずく(設定ミス・通信不良)

- 使わなくなる(放置・返品)

- 家族内で利用が定着せず、孤立した機器になる

- 次回以降の購入を避ける/ブランド離れに発展

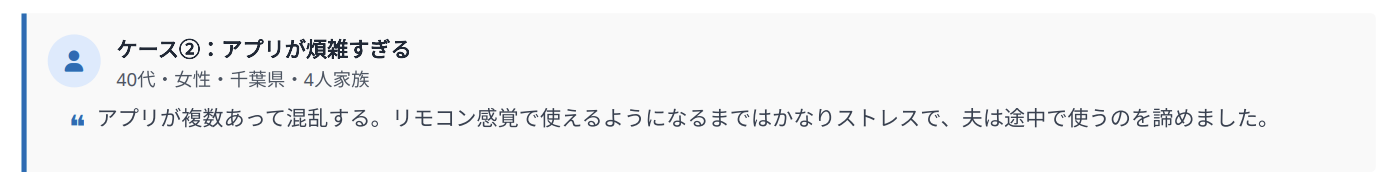

調査でも「結局は私しか使っていない」「夫は途中で諦めた」といった実例が数多く報告されています。

これはスマートホーム本来のメリット──家族全体で生活が便利になるという価値──を失う大きな損失です。

誤解:高機能=高満足 ではない

ここで明らかになるのは、スマートホームにおいては

“機能の多さ”よりも“誰でも簡単に使えること”の方が重要だということです。

どんなに高性能なスマートロックや照明でも、

操作が煩雑だったり、アプリが直感的でなければ、それは“宝の持ち腐れ”となりかねません。

第2章|具体的な不満の声から見る“失敗の構図”

数字やカテゴリだけでは伝わらない、“スマートホームに対する本当の不満”──

それは利用者のリアルな声からこそ見えてきます。

ここでは、実際に導入した人々の失望・戸惑い・落胆の声から、導入後につまずいた典型的なパターンを抽出していきます。

ケース① 想像と違った音声認識の実態(30代男性/愛知県)

音声操作はスマートホームの“目玉機能”の一つですが、実用上のズレが明確です。

家族全体の利用を想定していたはずが、認識率の低さや反応遅延により、「一人しか使わないガジェット」に成り下がるケースも多く見られました。

ケース② アプリが煩雑すぎる(40代女性/千葉県)

スマートホームの多機能化に比例して、アプリ操作が複雑化している現状。

「照明はこのアプリ、エアコンは別のアプリ、鍵はまた別…」という状況は、

ユーザーにとって大きな心理的・操作的負担となっています。

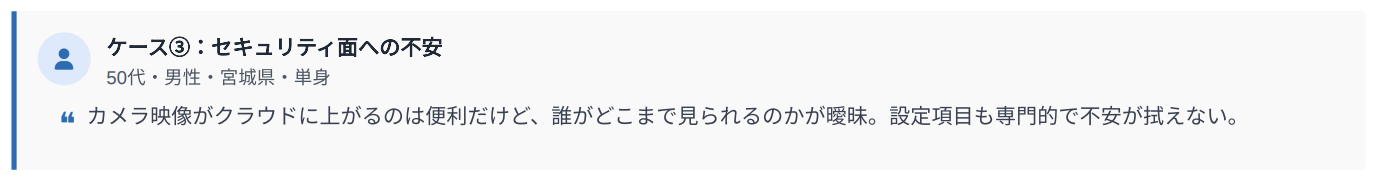

ケース③ セキュリティ面への不安(50代男性/宮城県)

便利さの裏側に潜む“見えないリスク”──それがセキュリティ不安です。

特にカメラや録画機能のクラウド保存に対し、「誰にどこまで情報が渡っているのか不透明」という声が根強く、心理的ハードルの高さが導入満足度に直結しています。

不満の本質=「使えない」より「使いこなせなかった」

これらの声に共通するのは、単なる「機能の欠陥」ではなく、

“期待とのズレ”と“サポート不足”が不満に変わっているという点です。

- 音声操作の限界を知らずに導入

- アプリの分散に対する準備がなかった

- プライバシーへの理解と設定スキルにギャップがあった

ユーザーは製品そのものよりも、「うまく活用できなかったことへの後悔」を強く抱いています。

第3章|メーカー・不動産事業者への示唆と改善提案

第1章・第2章で明らかになったように、スマートホーム導入後の不満は単なる技術的な失敗ではなく、ユーザーとの“認識のギャップ”や“扱いにくさ”が生む心理的な乖離です。

こうした失望を未然に防ぎ、持続的な利用・定着を促すには、製品提供者側の姿勢転換とサポート体制の強化が不可欠です。

3-1|「誰でも使える」がスタートライン:UX設計の見直し

✅ 課題

- 音声操作が高齢者や子どもに反応しにくい

- アプリ操作が複雑で、途中で諦められてしまう

🔧 改善提案

- 直感的なUI/UX設計:高齢者やITリテラシーの低い層でも操作できる画面構成

- 初回設定アシスト機能:ガイド付きチュートリアル、QRコードでのかんたん接続

- 音声認識のパーソナライズ:世帯登録制で声を学習させ、家族ごとの精度を向上

3-2|メーカー横断の“連携性”こそ不満解消のカギ

✅ 課題

- 「アプリが製品ごとにバラバラ」

- 「他社製品が連携できない=一体感がない」

🔧 改善提案

- 共通プロトコル(Matter等)への対応強化

- ハブ機能の集約と標準化:1つのアプリ・1つのデバイスで全体を制御可能に

- 「スマートホーム導入前診断」など導入設計サービスの提供

3-3|導入後こそが本番:活用支援で“放置”を防ぐ

✅ 課題

- 最初の設定でつまずいて以降、使われなくなる

- 家族間の利用温度差が広がる

🔧 改善提案

- 不動産管理会社/住宅販売側による初期サポート

- 製品購入時に「動画解説リンク」や「操作体験会」を同封

- “リモコンとの併用”を前提にした併用マニュアルの整備

3-4|「安心できるスマートホーム」の構築支援

✅ 課題

- セキュリティへの懸念(クラウド録画、外部アクセス)

🔧 改善提案

- データの取扱範囲と閲覧権限を明示

- 地域密着型の相談窓口(導入後の不安対処)

- セキュリティ機能に関する事前説明と対策提案

導入後のつまずきを減らすには、製品単体の性能ではなく「体験の全体設計」こそが重要です。

次章では、こうした視点をもとに「満足度の高いスマートホーム」を実現するための本質的なまとめを行います。

第4章|まとめ:スマートホームの満足は“使いやすさ”で決まる

スマートホームは、人々の暮らしをより便利に、より安心に変えるためのテクノロジーです。

しかし本記事で明らかになったように、機能が豊富なだけでは満足は得られず、「使いこなせるかどうか」が導入後の評価を大きく左右しています。

🔍 不満の本質は「性能の低さ」ではなく「接しにくさ」

- 音声操作の誤認識

- Wi-Fi接続の不安定さ

- 複雑なアプリUI

- 初期設定や連携の難しさ

──これらはすべて、“便利なはずの機能”が「生活の中で自然に使えなかった」ことからくる不満です。

つまり、スマートホームの真価はスペック表ではなく、“日常へのなじみやすさ”で測られるのです。

✅ これから求められるスマートホームの条件

- 家族全員が直感的に使える設計

- 製品間の連携が自然にできるエコシステム

- 初期導入〜運用まで一貫したサポート体制

- セキュリティ・プライバシーへの明確な配慮

🏡 不動産事業者・メーカー・ユーザーへの共通提案

- 導入時点で“使い方”を意識した製品選定を

- 不動産オーナーは「差別化アイテム」としてだけでなく“生活価値向上”の視点で導入を

- メーカーは「高性能」より「高接しやすさ」で選ばれる時代に対応を

スマートホームは、単なるテクノロジーの集合体ではなく、“生活設計”そのものです。

不満の声に正面から向き合い、“使えることが前提”の設計へと転換することで、

本当に暮らしに根付くスマートホームが実現するのではないでしょうか。