スマートホーム製品は、もはや一部の“ガジェット好き”だけのものではありません。2025年現在、スマートスピーカーやスマートリモコンといった製品は、日常生活の課題を解決する実用的なツールとして、一般家庭にも急速に普及しつつあります。

では、人々はなぜスマートホームを導入するのでしょうか?

利便性、安心感、生活の質の向上──その背景には、世帯構成や働き方の変化、ライフステージに応じた多様なニーズが存在しています。

本記事では、スマートホーム導入の理由に焦点を当て、300人規模の調査データに基づいて、導入に至った主な「動機」や「きっかけ」を可視化。さらに、具体的なユーザーの声を交えながら、「なぜ今スマートホームなのか?」を読み解きます。

スマートホームを取り入れることは単なる“便利”の追求ではなく、時間・安心・快適性といった本質的な価値への投資である──その実態に迫ります。

本記事は、

「スマートホーム利用者の実態と未来戦略」ー全国300人アンケート調査・2025年版

レポートに基づき作成しています※スマートホームナビ作成

第1章|調査概要と導入理由の全体傾向

スマートホーム製品の導入が「当たり前」になりつつあるなか、その導入理由には一貫した傾向が見られます。本章では、全国300名を対象とした調査結果をもとに、導入動機をランキング形式で整理し、現代家庭におけるニーズの“重心”を明らかにします。

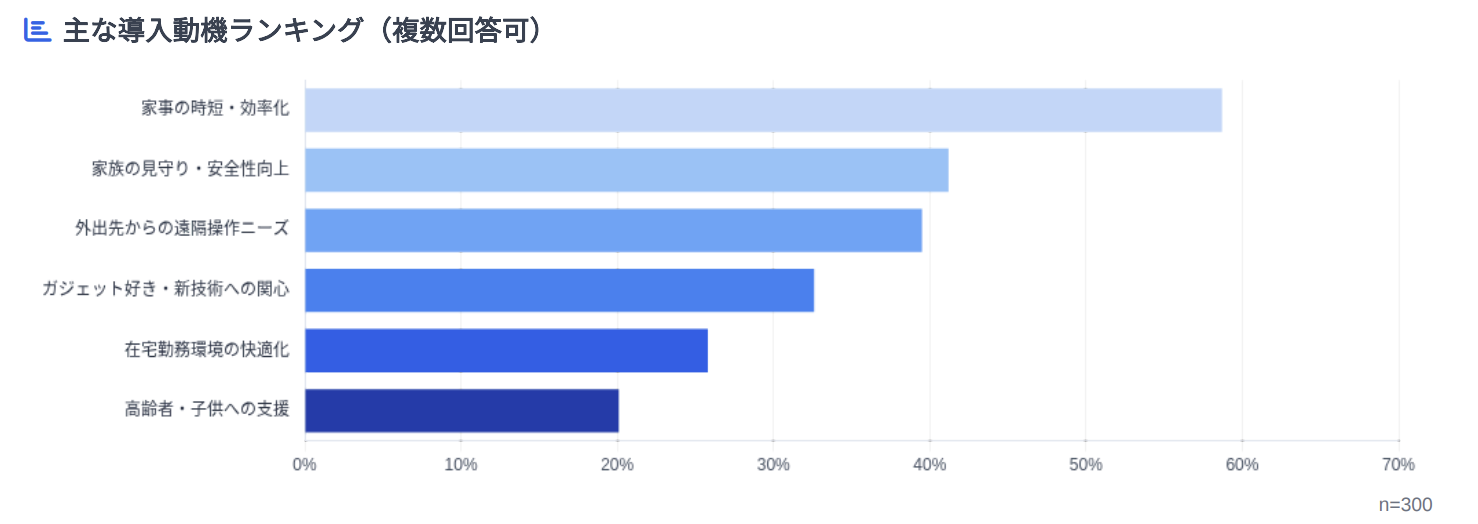

主な導入理由トップ6(複数回答)

以下は、スマートホーム製品の導入に至った具体的な動機を複数回答形式でまとめたものです(n=300):

| 導入理由 | 割合(概算) |

| 家事の時短・効率化 | 約58〜60% |

| 家族の見守り・安全性向上 | 約45% |

| 外出先からの遠隔操作ニーズ | 約40% |

| ガジェット好き・新技術への関心 | 約32% |

| 在宅勤務環境の快適化 | 約26% |

| 高齢者・子供への支援 | 約20% |

上位3つの導入動機に共通するキーワード:「時短」「安心」「便利」

- 時短・効率化は、共働きや子育て世代にとって最も実感しやすいベネフィットです。特に「音声操作による家電の一括コントロール」や「外出先からのエアコン・照明操作」が支持されています。

- 見守り・安全性の観点では、防犯や高齢者ケアといった用途が増加傾向にあり、スマートロックやモニタリングカメラの需要が上昇。

- 遠隔操作は、リモートワークや外出中の家庭管理需要と直結しており、「出先で鍵の状態が確認できる」「帰宅前に冷暖房をONにする」といった使い方が浸透しています。

製品の選定は“目的ベース”で進んでいる

興味深いのは、導入の主目的が家庭ごとに明確であることです。スマートホーム製品は「なんとなく便利そうだから」ではなく、以下のような“生活課題の明確化”を前提に導入されているケースが多いのです。

- 「時間が足りない」→音声操作・一括制御による時短ニーズ

- 「外にいても家の状況を把握したい」→カメラ・センサー連動製品

- 「両親や子供の様子を見守りたい」→通知型見守り機能搭載機器

このように、導入動機は単なる便利さの追求にとどまらず、「生活そのものの質」を高めたいという深層ニーズに根ざしていることが見えてきます。

第2章|ユーザータイプ別に異なる導入動機の実態

スマートホームの導入理由は、ライフスタイルや家族構成によって大きく異なります。

同じ製品を使っていても「何のために導入したのか」は世帯ごとに明確な違いがある──これが最新調査から見えてきた実態です。

2-1|共働き家庭:「効率と遠隔操作」が最大の関心軸

主な導入理由:

- 家事効率化(音声操作や一括コントロール)

- 外出先からの遠隔制御(照明・エアコンなど)

- 子供の帰宅確認(スマートロック通知)

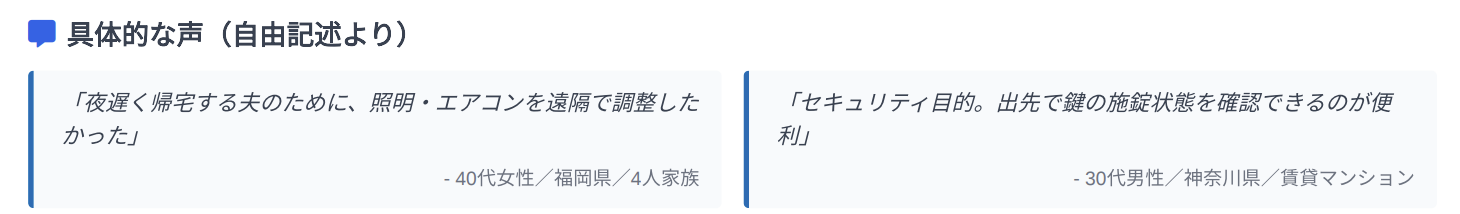

具体的な声:

「夜遅く帰宅する夫のために、照明・エアコンを遠隔で調整したかった」

― 40代女性/福岡県/4人家族

共働き世帯では、「限られた時間をいかに効率化するか」「子供を安全に見守るか」といった課題が導入動機を強く後押ししています。

照明やエアコンのスケジュール操作、スマートロックによる帰宅検知など、“生活管理の自動化”がテーマです。

2-2|単身世帯・若年層:「防犯」と「快適性」が決め手

主な導入理由:

- スマートロック・監視カメラによるセキュリティ向上

- 音声アシスタントによる家電コントロール

- Wi-Fi連携製品によるスマートな生活環境

具体的な声:

「セキュリティ目的。出先で鍵の施錠状態を確認できるのが便利」

― 30代男性/神奈川県/賃貸マンション

若年層の単身者には、“セキュリティ強化”と“生活のスマート化”が動機の中心にあります。

とくに賃貸でも導入しやすい非工事型の後付け製品が好まれ、スマートスピーカー+スマートリモコンの構成がスタンダードです。

2-3|高齢者世帯・親子同居:「安心の可視化」が導入を後押し

主な導入理由:

- 見守り機能(センサーや通知)

- 自動照明・音声操作による身体的負担の軽減

- 在宅介護の補助ツールとしての活用

高齢者や子供を抱える世帯では、「不測の事態をいかに減らすか」という視点が色濃く出ています。

“安心感の提供”こそが導入の第一義であり、カメラやセンサーによる「状態の把握・通知」が導入後の満足度に直結します。

ユーザータイプによって「スマートの意味」は異なる

| ユーザー層 | 主な導入理由 | 重視される製品機能 |

| 共働き・子育て家庭 | 家事効率・遠隔操作 | スマートリモコン、スピーカー、エアコン制御 |

| 単身・若年層 | セキュリティ・便利な操作性 | スマートロック、監視カメラ |

| 高齢者・親子同居世帯 | 見守り・通知・身体的負担軽減 | センサー、音声アシスト、通知連携 |

このように、製品そのものよりも「それが何を解決するのか」という目的が、導入意思を左右しています。

第3章|ニーズ別に見る導入の狙いと製品マッチング

スマートホームの導入は、「どの製品を選ぶか」ではなく、「どんな目的で使いたいか」によって最適解が変わります。

この章では、主要な導入ニーズを6つに分類し、それぞれにマッチする代表的な製品・機能との組み合わせを整理します。

3-1|時間効率化を求める:家事の手間を減らしたい人へ

代表的なニーズ:

- 照明、エアコン、テレビなどの一括制御

- 音声で家電を操作したい

- 自動化スケジュールでルーティンを最適化

最適な製品構成例:

- スマートスピーカー(Alexa, Google等)

- スマートリモコン(Nature Remo等)

- スマート照明(Hueなど)

導入メリット:

- 「ただいま」で全照明ON、「おやすみ」で家電OFF

- 家族全員が簡単に操作できる音声中心の生活導線

3-2|安心・安全性を重視:防犯や見守りが目的の家庭へ

代表的なニーズ:

- 外出先からの状況確認

- 不在時のセキュリティ向上

- 高齢者や子どもの見守り通知

最適な製品構成例:

- スマートロック(連携型/遠隔制御対応)

- スマートカメラ・センサー付きモニタリング

- 通知対応アプリとクラウド録画機能

導入メリット:

- 鍵の閉め忘れを外出先で確認・施錠

- 異常検知時にスマホへ即通知

3-3|遠隔操作したい:外出中も自宅を自在に管理したい

代表的なニーズ:

- エアコン・照明を外から操作

- 外出先で状況を確認・調整したい

- 長時間留守でも生活感を維持したい

最適な製品構成例:

- スマートリモコン+スマートスピーカー連携

- スマホアプリでの一括制御機能

- GPS連携による自動ON/OFF設定

導入メリット:

- 外出直後の「エアコン消し忘れ」も安心

- 帰宅前に部屋を快適温度に調整

3-4|快適な在宅ワーク環境を整えたい人へ

代表的なニーズ:

- 空調・照明の最適化

- 集中できる音声環境

- 定型ルーティンの自動化

最適な製品構成例:

- スマート照明(色温度&明るさ自動調整)

- エアコン連携リモコン

- タスクタイマーや音声通知機能

導入メリット:

- 午前・午後で照明の明るさを自動調整

- エアコンの無駄な稼働を防ぎ、省エネにも寄与

3-5|高齢者や子どもの支援を考える家庭へ

代表的なニーズ:

- 操作が簡単で分かりやすい

- 転倒や異常の検知・通知

- 外部からの見守りサポート

最適な製品構成例:

- 音声対応のスマートスピーカー

- ドア開閉センサーや人感センサー

- 見守りアプリとの連携

導入メリット:

- 家族のスマホに「何時に帰宅したか」が通知される

- 高齢者も「話すだけ」で操作できる利便性

3-6|ガジェット好き・新しいもの好き

代表的なニーズ:

- 最新技術への関心

- 自宅をIoTショールーム化

- カスタマイズ可能な自動化設定

最適な製品構成例:

- スマートハブ中心のIoT機器連携

- シーンごとの自動制御(朝・夜・外出中)

- スマートブラインド、ドアベルなど先進製品

導入メリット:

- 生活の中で最先端技術を試す満足感

- 自分仕様の“スマートホーム体験”が可能に

このように、スマートホームは「誰にでも同じものが当てはまる」わけではなく、目的に応じて“パッケージ化”されるべき存在です。

ニーズに合った構成を選ぶことが、満足度と継続活用を高める最大のポイントになります。

第4章|まとめと導入支援のポイント

スマートホームは、単なる“ハイテクな家電”ではありません。

本記事で見てきたように、導入理由の実態はユーザーの生活課題に対する具体的な解決意志によって成り立っています。

利便性を求める共働き家庭。

安心を求める高齢者世帯。

快適性や技術志向を重視する若年単身層。

──それぞれの導入理由には明確な「目的」があり、それに合った製品構成が存在します。

スマートホーム導入は“課題起点”で設計する時代へ

かつては「便利そうだから」という理由が主流だったスマートホーム製品も、今や次のような思考で選ばれるようになりました:

- 忙しい家庭 → 時短になるか?

- 離れて暮らす親 → 見守れるか?

- 在宅勤務 → 環境の質が上がるか?

- 賃貸物件の付加価値 → 選ばれる住宅になるか?

この変化は、不動産業界や住宅開発者にとって大きなチャンスでもあります。

入居者のライフスタイルに応じたスマート設備を設計することが、選ばれる物件づくりへと直結するからです。

不動産関係者・オーナーが押さえておきたい3つの導入支援視点

① ニーズの可視化:ターゲット層の「困りごと」に注目

- ファミリー層 → 見守り+音声操作

- 単身層 → セキュリティ+遠隔制御

- 高齢者層 → 簡単操作+通知機能

② 最小構成の提案:予算に応じた段階的な導入支援

- エントリーモデル:スマートスピーカー+照明

- 中位モデル:+リモコン・ロック

- 上位モデル:+センサー・カメラ連携

③ 情報提供:導入後の「使い方ガイド」が満足度を左右

- スマートホームは「買って終わり」ではない

- 初期設定や活用例の共有が、利用継続の鍵に

結論:「導入理由」を読み解けば、スマートホームの未来が見える

スマートホームは、“何ができるか”以上に、“なぜ必要か”が問われる時代になっています。

そして、その“なぜ”の答えは、家族構成・ライフスタイル・不安や願いといった人間的な感情に深く結びついています。

導入理由を理解することは、そのまま顧客理解の入り口となり、

製品開発・住宅提案・物件戦略に活きる視点を提供してくれます。

次に求められるのは、単に「スマートな家」ではなく、

“住む人に合ったスマートさ”を届ける提案力かもしれません。