「スマートホーム」と聞いて、どのようなイメージを持たれるでしょうか?

照明を声で操作する、カメラで室内を見守る、外出先からエアコンを操作する──そんなガジェット的な要素を連想される方も多いかもしれません。

しかし近年、スマートホームは単なる“便利な家電”ではなく、「暮らしの基盤」として生活インフラ化しつつあります。特に賃貸住宅市場では、単なる家賃や立地では差別化できない時代に突入しつつあります。

その中で注目されているのが、「スマートホーム化による不動産価値の向上」「入居率の安定化」「運用コストの最適化」という視点です。

不動産オーナー・管理会社にとって、スマートホームの導入はもはや“選択肢”ではなく、“新しい競争戦略”とも言えます。

本稿では、全国300人の調査データをもとに、地域別・住環境別に最適なスマートホーム導入戦略を解説し、不動産収益性を高める実践的なヒントを提供します。

本記事は、

「スマートホーム利用者の実態と未来戦略」ー全国300人アンケート調査・2025年版

レポートに基づき作成しています※スマートホームナビ作成

第1章|スマートホームの基礎と不動産活用の関係

スマートホームの主要デバイス一覧

スマートホームとは、IoT(モノのインターネット)技術を活用して住宅機能を自動化・遠隔操作できる仕組みです。不動産オーナーにとって重要なのは、単体の製品ではなく、組み合わせによる「暮らしの体験価値の向上」です。

以下は、代表的なスマートホームデバイスです:

| カテゴリ | 主な製品 | 主な用途 |

| スマートスピーカー | Amazon Echo、Google Nest | 音声による家電操作・情報取得・アシスタント機能 |

| スマートロック | Qrio Lock、セサミ、Gate | 鍵の遠隔開閉、合鍵のデジタル管理、防犯強化 |

| スマート照明 | Philips Hue、Nature Remo連携照明 | タイマー制御、帰宅時の自動点灯、外出モード設定など |

| スマートリモコン | Nature Remo、SwitchBot Hub | 赤外線リモコン家電の一括制御(エアコン・テレビなど) |

| スマートプラグ | TP-Link、Meross、SwitchBotプラグ | コンセントのON/OFF制御、電力監視 |

| 見守りカメラ | SwitchBot、Arlo、Google Nest Cam | 室内外監視、遠隔通知、防犯・介護対応 |

| センサー類 | 人感センサー、ドア開閉センサー、水漏れセンサー等 | 状況通知、自動連動(例:人感→照明ON) |

これらはすべてWi-Fiと連動し、スマートフォンのアプリや音声操作で遠隔制御できます。特に入居者側にとっては、利便性だけでなく「安心感」「時間効率」「防犯意識の高さ」といった心理的価値にもつながります。

賃貸住宅における導入の可否と手軽な設置方法

スマートホームというと、「持ち家向け」「工事が必要」といった印象を持たれがちですが、近年は賃貸住宅でも後付け設置可能な非工事型製品が増加しています。

設置が容易な非工事型製品:

- スマートロック:工具なしで取り付け可(ドアに被せる形)

- スマートプラグ:コンセントに挿すだけで利用可

- スマートリモコン:赤外線送信のみで家電操作可

- スマートスピーカー:コンセント接続のみ

オーナー・管理会社の立場で考えるべき導入ポイント:

- 原状回復が容易(ネジ留め・接着などを避ける)

- 共用部との連動が不要(室内完結型)

- 専有部分で完結する設備は、管理コストへの影響が小さい

これらを踏まえると、スマートホームは「後付けで低コストかつ柔軟に導入できる」時代に入っており、賃貸でも十分に実装可能なフェーズです。

戸建・集合住宅での適応戦略の違い

不動産の形態によって、スマートホームの導入アプローチは大きく異なります。

【戸建て・持ち家型の場合】

- 専有面積が広いため、複数部屋や屋外(庭・玄関・ガレージ)との連携が可能

- 工事を伴う照明配線変更やセンサー増設も現実的

- 家族構成やライフスタイルに合わせて「ルーチン化」や「自動化」がしやすい

【集合住宅・賃貸型の場合】

- 工事が難しいため、非固定型・非侵入型のデバイスが中心

- Wi-Fi環境が導入の前提条件になる(通信品質が肝心)

- 共用部との兼ね合いで、セキュリティやスマートロック導入は注意が必要

- 音声操作よりも「通知」や「アプリチェック」など静的制御が好まれる傾向

集合住宅では、特に「遠隔で状態確認ができる」ことが安心感につながり、単身者や高齢者にも支持されています。

不動産投資における「スマート化のROI(費用対効果)」

スマートホームの導入は「コストがかかる」と考えがちですが、実際には初期投資と利回りのバランスを取ることで、以下のような収益改善につながります。

【想定できるリターン】

- 入居率の上昇

差別化された設備が「選ばれる理由」になり、空室期間を短縮 - 家賃の上乗せ

月額1,000円〜2,000円の上乗せが、都市部・高機能物件では可能(実例多数) - 退去率の低下

生活の快適性が高まり、長期入居傾向が生まれやすくなる - 運用管理の効率化

鍵管理の削減、設備の遠隔監視・通知で手間を軽減 - 資産価値の維持・向上

築年数に頼らない“機能的価値”を持った物件として、ブランド化が進む

📍合わせてこちらもご覧ください:

【初期導入コストの目安(1住戸あたり)】

- 最小構成(スピーカー+プラグ+照明)…約2〜3万円

- 中構成(+スマートロック・リモコン)…約5〜7万円

- 高機能型(カメラ・センサー・連携ハブ)…10万円〜

導入コストは仕様により幅がありますが、年間家賃収入に対する利回りを見れば、数ヶ月で回収可能なケースも多く見られます。

第2章|地域別に見るスマートホーム導入傾向と戦略

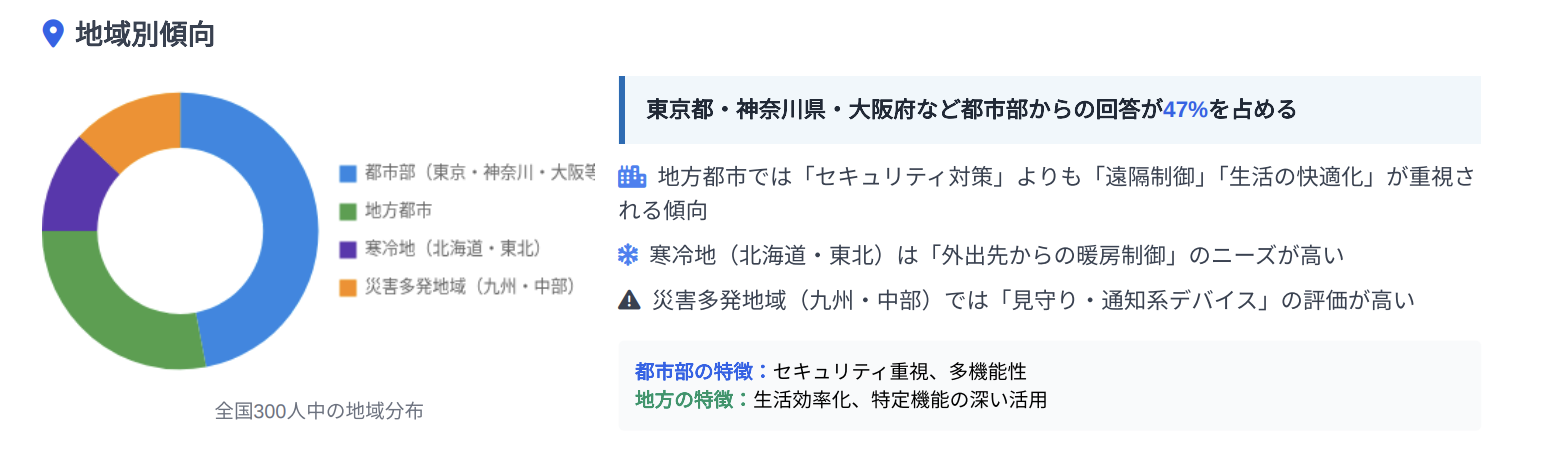

スマートホームの導入は、単に物件種別だけでなく「地域性」にも大きく影響を受けます。気候やインフラ状況、災害リスク、入居者層の属性などによって、導入されやすい製品や求められる機能には明確な傾向が見られます。

本章では、実際のユーザーデータをもとに、エリア別の戦略的導入ポイントを整理していきます。

2-1|都市部(東京・神奈川・大阪など)【全国比率:47%】

特徴:

人口密度が高く、物件数・競合も多いため、差別化の観点からスマートホームの導入が「付加価値」として極めて有効です。

注目されるニーズ:

- セキュリティ重視:不特定多数が行き交う環境で、防犯意識が高い

- ワンルームや1LDKが多く、単身者・共働き世帯が主なターゲット

- 高所得層では「先進的な生活」を求める声も多い

推奨製品:

- スマートロック(鍵忘れ対策/遠隔施錠)

- スマートカメラ・インターホン(訪問者の確認/録画保存)

- 音声+アプリ制御の多機能型照明・空調デバイス

実例紹介:

都内・築8年のワンルームマンションで、スマート照明と顔認証ロック(連携型)を導入。導入費は1戸あたり6万円程度だが、入居までの期間が平均2週間→4日へと短縮。家賃も3,000円上乗せで募集に成功。

2-2|地方都市(名古屋、広島、福岡など)

特徴:

賃貸市場の競争は都市部より緩やかだが、「快適さ」「暮らしやすさ」を評価軸に持つ入居者が多く、QOL(生活の質)を高めるスマート機能が歓迎されやすい。

注目されるニーズ:

- アプリによる遠隔制御(照明・エアコン・鍵など)

- ファミリー層を中心に「家事効率化」「安全管理」への関心が高い

- ITリテラシーは中〜高、直感的な使いやすさが求められる

推奨製品:

- スマートリモコン(Nature Remo等):テレビ・エアコン操作

- スマート照明:ルーチン設定や帰宅前の遠隔点灯

- スマートプラグ:待機電力削減と節電通知

キーワード:

- 「生活効率化」:ルーティンの自動化で家事負担を軽減

- 「特定機能の深掘り」:音声操作よりアプリ活用が中心

地方都市では、設備に対する“過剰な機能”よりも、“必要な機能を確実に提供すること”が信頼につながります。

2-3|寒冷地(北海道・東北)

特徴:

冬季の暖房使用時間が非常に長く、光熱費の負担が家計に直結するため、エネルギー制御型のスマートデバイスが好まれる傾向にあります。

注目されるニーズ:

- 外出中の暖房制御(外からON/OFF、タイマー設定)

- 室温の自動監視と省エネ運転

- 冬場の「帰宅前に部屋を温めておく」ニーズが根強い

推奨製品:

- スマートエアコンコントローラー(Nature Remo、SwitchBot等)

- 温度センサー連動型の自動制御設定

- スマートプラグでの電気ストーブ遠隔操作

導入の利点:

- 電気代の抑制(ピーク時間回避・設定温度最適化)

- 快適性の向上(冷え切った部屋への帰宅を回避)

- 高齢世帯におけるヒートショック予防(夜間温度維持)

寒冷地では、快適性と光熱費削減を両立する「スマート暖房」は導入価値が非常に高く、投資対効果も明確です。

2-4|災害多発地域(九州・中部)

特徴:

台風・地震など自然災害が多発する地域では、「防災意識」と「家族の安否確認」が重視され、見守り系スマートデバイスの評価が特に高い。

注目されるニーズ:

- 自動通知:センサーによる異常検知時の即時アラート

- 遠隔モニタリング:被災状況の外部からの確認

- 停電時でも使える機器の選定(バッテリー内蔵型)

推奨製品:

- スマートカメラ(SwitchBot、Arlo 等)

- ドア・窓開閉センサー+プッシュ通知設定

- 防災モード付きスマート照明(蓄電機能付き)

導入の利点:

- 緊急時の安否確認(特に高齢者の一人暮らし世帯)

- 修繕リスクの早期発見と対応(漏水・浸水・火災等)

- 入居者の“安心感”という付加価値提供

「安心の可視化」によって、入居者が“ここに住み続けたい”と感じる物件づくりが可能になります。

このように、地域の特性を理解したうえでスマートホームを導入することで、設備投資が「空回り」するリスクを避け、入居者満足と収益性の両立が可能になります。

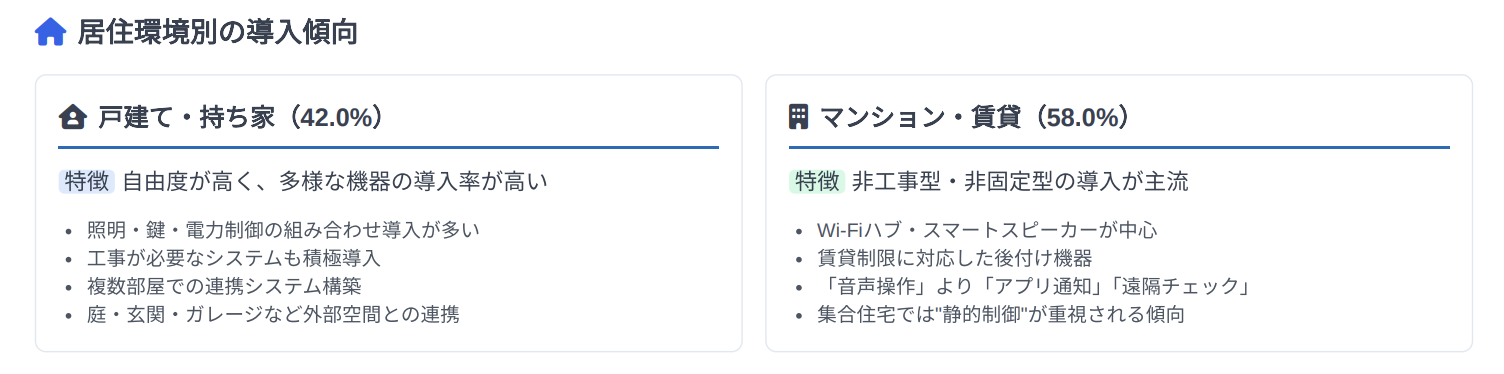

第3章|居住形態別で変わる導入戦略

スマートホームの導入は、地域特性だけでなく、「物件の構造・種類」によっても大きく左右されます。特に、戸建てと集合住宅(賃貸・分譲)では、設置の自由度や想定ユーザー層、活用可能なデバイスが異なります。

ここでは、主に戸建てと集合住宅(マンション・アパート)という2つの居住形態に分けて、導入戦略のポイントを整理します。

3-1|戸建て・持ち家(全体の42.0%)

特徴:

戸建て住宅の最大のメリットは、「設置自由度の高さ」です。壁への穴あけや配線工事、屋外設備の追加などが可能であるため、より高機能かつ統合的なスマートホーム環境の構築がしやすくなっています。

推奨される導入スタイル:

- 複合連携型導入が主流

スマートスピーカーをハブとし、照明・ロック・センサー・空調など複数機器を連携させることで「家全体の一括制御」を可能にします。 - 照明・鍵・電力制御の統合

例:夜間のルーチンとして、「ドア施錠+照明OFF+エアコン節電モード」をワンタップで操作。 - 外部空間との連携

庭の照明、玄関・ガレージのカメラ、宅配ボックスとの連携など、「屋外対応」のスマート設備も積極的に導入可能。

工事型デバイスの導入可能性:

- 壁内配線型の照明コントローラ

- 埋め込み型スマートスイッチ

- 配電盤連動型のエネルギー管理システム

これらは賃貸では困難ですが、戸建てでは“快適性の上位モデル”として十分に導入する価値があります。

期待される効果:

- 家族全員で使える一括システムによる利便性向上

- 防犯性・生活効率の両立

- 物件の「スマート化=付加価値向上」による資産形成

3-2|マンション・賃貸(全体の58.0%)

特徴:

マンションやアパートのような集合住宅では、「工事を伴わない後付け型」であることが必須条件です。共用部分へのアクセスや構造制約があるため、設置可能な製品や機能には制限があります。

導入の基本原則:

- 非工事型・非固定型の設置が基本

粘着テープやマグネットで設置可能なスマートロックやカメラが中心となります。 - スマートスピーカーやWi-Fiハブによる構成

ネットワーク中心型のシンプルな設計で、ユーザー自身が設定・制御可能な製品が適しています。

集合住宅で重視される機能:

- 静的制御の重要性

音声操作よりも、「通知」「アプリ確認」「タイマー設定」といった静かでスマートな制御が求められる傾向があります。

例:エアコンの切り忘れ防止、照明の自動OFF、ドアの施錠状態通知など。

- 通信の安定性とセキュリティへの配慮

Wi-Fiに依存するため、ネット環境の安定化が前提条件となります。また、クラウド経由の映像データ等にはプライバシー説明が必要です。

実例:最小構成での導入パターン

- スマートプラグ(コンセントに差すだけ)

- Nature Remo(エアコン・照明・テレビの赤外線制御)

- SwitchBot(照明スイッチ押し機構)

- スマート電球(E26口金にそのまま取り付け)

この構成なら、工具不要・原状回復可能・総額3万円以内で導入が可能です。

入居者へのメリット:

- スマホアプリによる「鍵の施錠確認」や「帰宅前の冷暖房ON」など、生活の小さなストレスを減らす効果

- 非ガジェット層(高齢者や子育て世帯)でも扱いやすい「直感的な操作」

- 入居時の“選ばれる理由”としての差別化

戸建てと賃貸、それぞれに最適解がある

戸建てでは「カスタマイズ性・連携性」を、賃貸では「簡易性・可搬性・非破壊性」を重視することが、成功のカギとなります。どちらの場合でも、最も大切なのは「入居者の生活文脈に沿って導入すること」です。

第4章|オーナー・管理者が見るべき導入ポイント

──スマートホーム導入の現実的な判断軸とは?

スマートホームの導入はトレンドでありつつも、決して“全物件一律で導入すべき”というものではありません。物件規模、入居者層、築年数、家賃帯、周辺環境など、複数の条件を精査した上で「何を」「どの程度」導入すべきかを判断する必要があります。

この章では、オーナーや不動産管理会社が押さえるべき導入判断の観点を整理します。

4-1|導入判断の基準は「収益性」ではなく「選ばれ続ける構造か」

多くのオーナーが最初に気にするのは、「スマートホームにすると利回りが上がるのか?」という視点です。しかし実際には、スマート化によって劇的に家賃が上がる例は多くはありません。

重要なのは、以下のような“間接効果”です:

- 空室期間の短縮(1ヶ月→2週間など)

- 退去率の低下(定着率向上)

- 問い合わせ数の増加(特にポータルサイトにおける訴求力)

- 管理工数の削減(鍵受け渡し不要、遠隔で状況確認など)

結果的に、「家賃が変わらなくても、物件の総収益が安定しやすくなる」という構造を作ることが可能です。

4-2|入居者が「使いこなせる」ことが前提

いかに高機能な製品でも、入居者が使いこなせなければ意味がありません。むしろ「面倒」「使いにくい」「わからない」という声が出ると、設備としての評価は下がります。

よって、導入時には以下の観点をチェックしましょう:

- 初期設定が簡単か(QRコードで接続、アプリUIが直感的など)

- アプリが日本語対応しているか

- スマートスピーカーを使わずとも操作できるか(例:スマホアプリ、物理スイッチ併用)

- 説明書や動画マニュアルを提供できるか(入居時の案内が重要)

入居者層に合わせて、「多機能よりも“使いやすさ”重視」の方針で選定することが成功のカギです。

4-3|導入にあたってのコスト感と分配パターン

スマートホームの導入コストは物件によって様々ですが、大まかには以下のように整理できます。

| 導入構成 | 概要 | コスト(1戸あたり) |

| 最小構成 | スマートリモコン+電球+スピーカー | 約2〜3万円 |

| 中間構成 | 上記+スマートロック、プラグ、温度センサー等 | 約5〜7万円 |

| 高機能構成 | カメラ・複数ルーム制御・エネルギー管理など | 10万円以上 |

また、コスト分担については次のようなケースがあります:

- オーナー負担で初期導入し、家賃に上乗せ(月+1,000〜2,000円)

- 管理会社が“IoT付物件”としてパッケージ展開

- 入居者がデバイスを部分的に引き継ぐ「サブスクリプション型」導入

とくに家賃設定とのバランスを取る場合、「数ヶ月で投資回収できるライン」が導入の目安です。

4-4|補助金・助成金の活用も視野に

スマートホームや省エネ設備の導入に対して、国や自治体の補助金制度を活用できるケースがあります。

例:

- ZEH賃貸支援(スマートエネルギー+省エネ住宅対象)

- スマート防犯住宅に関する自治体支援

- IoT設備導入促進事業(地域による)

補助金活用によって、初期費用を実質50%以上削減できるケースもあり、情報収集・申請サポート体制を整えておくと投資効果が高まります。

4-5|導入後の「保守・サポート体制」が鍵を握る

スマートデバイスは電気製品であるため、時折ネット接続トラブルや不具合が起きることがあります。トラブル時にすぐ対応できる体制を築いておくことが、入居者満足を維持するうえで不可欠です。

対応のポイント:

- 設置時に「初期トラブルマニュアル」を配布

- FAQやLINEによる簡易サポート導線の設置

- 管理会社または外部ベンダーによる訪問・オンラインサポート体制の確保

また、機器が故障した場合の保証期間や交換対応なども、導入前にベンダーと契約条件を明確化しておくと安心です。

第5章|注意すべき落とし穴と回避策

──“とりあえず導入”が招くリスクとは?

スマートホーム導入は非常に魅力的な施策である一方、実際の運用段階でつまずく例も少なくありません。表面的なスペックや利回りばかりを追い、現場目線や入居者体験を無視してしまうと、「コストだけかかって活用されない設備」になるリスクも孕んでいます。

本章では、オーナー・管理者が陥りやすい5つの「導入の落とし穴」と、それぞれの回避策を解説します。

5-1|「導入しても使われない」問題

最も多い失敗例が、“設置はしたのに入居者に使われていない”というケースです。理由は以下の通りです:

- 説明が不十分で、どう使うかわからない

- アプリ登録や初期設定が煩雑

- 入居者のITリテラシーと合っていない

回避策:

- 入居時に「スマート設備ガイド」を紙+デジタルで提供

- 初期設定代行またはQRコードでの簡単接続サポート

- 入居者層に応じた「導入難易度」の調整(高齢者・子育て世帯なら操作が簡単な製品を)

5-2|「メンテナンス負担の増加」

スマート機器は便利ですが、電池切れ・通信不具合・故障など、物理的・ネットワーク的なメンテナンス対応が必要になります。

特にオーナー自ら管理しているケースでは、「普通の家電より手がかかる」という印象を持つこともあります。

回避策:

- 導入時に「遠隔サポート・交換保証」がある製品を選ぶ

- スマートロックやセンサー類の「電池残量通知機能」を活用

- サポート対応を外部業者(IoTベンダー)に委託する選択肢も検討

5-3|「家賃に反映されない・反映しすぎる」

スマートホーム化に投資したものの、思ったように家賃が上げられず、結果的に費用回収に時間がかかることもあります。また逆に、「スマート物件だから+1万円」と強気設定にしてしまい、結果的に空室リスクを高める例も。

回避策:

- 周辺家賃相場と差別化要因を明確にし、「+1,000~2,000円」の自然な上乗せを検討

- 家賃よりも「問い合わせ数の増加」「空室期間の短縮」といった間接的リターンを評価軸に加える

- 入居者に“その価値を実感してもらう説明”を重視(「鍵忘れがなくなる」「帰宅時に暖房がついてる」など具体例を提示)

5-4|「セキュリティ・プライバシーの配慮不足」

スマートカメラやセンサー付きの設備は、便利である一方で「監視されているようでイヤだ」と感じる入居者も存在します。

特に映像・音声を扱うデバイスは、設定・設置方法によってはプライバシー侵害につながりかねません。

回避策:

- 室内カメラを設置する場合は「希望者のみ」 or 「モニタリング範囲の明示」

- 入居前に「どのデバイスが何を記録・送信しているのか」を丁寧に説明

- プライバシーポリシーを用意し、管理者がアクセスできない設計(例:ローカル録画)の採用も一案

5-5|「トレンドに流されて過剰投資」

新製品や高機能モデルが頻繁に登場するスマートホーム業界では、「新しいから」と導入した結果、入居者にとっては不要で使われないということも少なくありません。

回避策:

- 「誰が・どの場面で・何のために使うか?」という“使用文脈”を必ず設定してから導入

- デバイスは「段階的導入」が基本。最初は2~3製品で様子を見て、反応を見ながら拡張する

- 入居者アンケートやフィードバックを定期的に集めてニーズを把握

小さく始めて、大きく育てる

スマートホーム導入は、最初から完璧を目指す必要はありません。むしろ、「最小構成で確実に使ってもらう」ことを重視したほうが、長期的にはコストパフォーマンスが高まります。

失敗を恐れず、しかし確実に“住まいの質”を高める戦略として、賢い導入判断と運用体制を整えることが、不動産経営者の競争力を左右する時代に入っています。